Geiler Gender Glossar

Ein paar grundlegende Erklärungen zu Begriffen wie Gendermodalität, afab/amab, queer, Frau* und FLINTA. Mit Memes von @mia.7zip.

Diesen Glossar gibt es auch analog als Zine, mit noch mehr Memes von @mia.7zip. Erhältlich via Bandcamp.

Genderidentität vs Gendermodalität

Genderidentität bezieht sich auf das Gender, dem eine Person angehört. Gendermodalität beschreibt, wie sich diese Genderidentität zum bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht verhält. Genderidentitäten können beispielsweise weiblich, männlich oder nonbinär sein. Gendermodalitäten umfassen unter anderem cis, trans oder intersex. Eine cis Frau und eine trans Frau haben also dieselbe Genderidentität, während eine cis Frau und ein cis Mann dieselbe Gendermodalität haben. Die Unterscheidung von Identität und Modalität in Bezug auf Gender lässt ein nuancierteres Verständnis von genderqueeren Erfahrungen zu und ist essenziell, um gewisse Diskriminierungsformen überhaupt fassen zu können. So werden etwa trans Frauen nicht (nur) aufgrund ihrer Genderidentität diskriminiert, sondern zu einem wesentlichen Teil aufgrund ihrer Gendermodalität. Mehr Kontext zum Begriff Gendermodalität gibt es hier.

Sex vs Gender

Während Sex sich auf körperliche Geschlechtsmerkmale bezieht, verweist Gender auf die sozialen Geschlechtsmerkmale und die gesellschaftlichen Genderrollen. Beide Kategorien sind variabel und verändern sich in unterschiedlichster Weise im Verlaufe des Lebens. So gibt es ebenso unzählige Variationen von körperlichen, wie von sozialen Geschlechtsmerkmalen. Bezeichnungen wie «biologisch Frau» sind dementsprechend unscharf und auch fester Bestandteil von transfeindlicher Rhetorik: Anstatt Gendermodalität zu benennen, also etwa «cis Frau», werden durch den biologistische Ideen genderqueere Identitäten abgewertet.

LGBTQIA+

LGBTQAI+ umfasst alle sexuellen Orientierungen und Gendermodalitäten, die von der cis endo hetero Norm abweichen: Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer / Questioning, Intersex, Agender / Asexuell / Aromantic, plus many more. LGBTQIA+ ist als Umbrella-Term wichtig, um Kämpfe zu vereinen, gleichzeitig hat das Akronym das Problem, dass es nur ausgewählte Kämpfe vereint und Struggles aufgrund von zum Beispiel Rassismus oder Klasse nicht automatisch mitgedacht werden.

queer

Queer beschreibt allgemein Abweichungen der Norm in Bezug auf Sex, Gender und / oder Sexualität, trifft also auf auch auf alle im Akronym LGBTQI* zusammengefasste Genderidentitäten, -modalitäten und Sexualitäten zu. Queer, ursprünglich ein Schimpfwort, wurde schliesslich durch positive Selbstbezeichnung angeeignet. Da queer nicht einheitlich definiert ist, kann die Bedeutung je nach Kontext variieren. Queer funktioniert deshalb mehr als Selbstzuschreibung, denn als fixe Kategorie.

afab / amab (assigned female at birth / assigned male at birth)

Dieser Begriff bezieht sich auf die Zuschreibung von Geschlecht anhand der Genitalien bei der Geburt und determiniert damit auch das bürokratische Geschlecht. Afab / amab bezieht sich in erster Linie auf Sex und nicht auf Gender und wird am häufigsten im intersex Kontext verwendet. Sex Assignement bedeutet nämlich oft auch eine operative Anpassung von uneindeutigen Genitalien nach der Geburt. Oft wird «assigned female at birth» als eine Variation von «biologisch Frau» benutzt und wird in diesem Sinne auch transexkludierend verwendet. Manchmal wird der Begriff auch synonym für ganz allgemein «irgendwie weiblich» benutzt, was nicht zutreffend ist, da afab trans Männer miteinschliesst und trans Frauen nicht mit meint. Die Bezeichnung sagt also in der Regel weder etwas über die Genderidentität der Person aus, noch über ihre Diskriminierungserfahrungen, sondern beschreibt lediglich die gewaltvolle Praxis von binärer Geschlechtszuschreibung bei der Geburt.

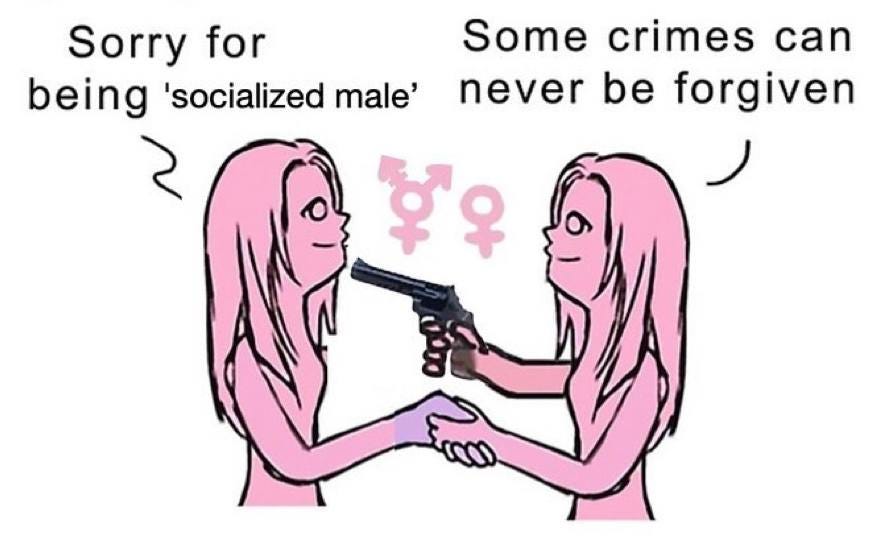

Männlich sozialisiert / weiblich sozialisiert

Diese Zuschreibung bezieht sich darauf, wie wir in Bezug auf Gender geprägt sind. Oft wird sie synonym zu afab / amab verstanden, also dass wer bei der Geburt das männliche Geschlecht zugeschrieben bekommt, männlich sozialisiert wird. Aber Sozialisierung ist nicht einfach nur etwas, was einem passiert, es ist auch, wie man sich selbst in Bezug zur Welt sieht und verhält, mit wem man sich identifiziert und wo man sich zugehörig fühlt. Männlich / weiblich sozialisiert wird manchmal auch synonym für Mann / Frau verwendet, insbesondere in transfeindlichen Kontexten, wenn etwa trans Frauen mit cis männlicher Gewalt in Verbindung gebracht werden sollen. Ausführlich über diese Zuschreibung geschrieben hat Mona Siegers bei EDITION F.

Männlich / weiblich gelesen

Diese Zuschreibung ist in der Regel eine gewaltvolle Reproduktion von Geschlechternormen. Wenn wir Gender und Sex als Spektrum verstehen – which they are – ist sie auch schnell mal ziemlich unbrauchbar. Wo ist die Grenze zwischen männlich und weiblich gelesen? Was ist mit Personen, deren Gender wir nicht eindeutig zuschreiben können? Wer ist das lesende Subjekt und wer das gelesene Objekt? Äusserliche Gendernormen sind auch immer von Unterdrückung geprägt und der zuschreibende Blick in der Regel ein kolonialer, rassistischer. Über die Erfahrung des Gelesenwerdens hat Sascha Rijkeboer 2018 bei der Republik geschrieben, oder aktueller in diesem Podcast ausführlich gesprochen.

Frau*

Manchmal wird hinter Frau ein Sternchen angehängt, um den Begriff als soziale Kategorie zu markieren oder um andere Gruppen mit einzubeziehen, zum Beispiel trans Frauen oder nonbinäre Personen. Während «Frau» das Gender beschreibt, bezieht sich das Sternchen bei der zweiten Verwendungsform auf die Gendermodalität, womit die beiden Kategorien ziemlich random durcheinandergewürfelt werden. Das Problem ist, dass trans Frauen bereits bei «Frau» miteingeschlossen sind, während nonbinäre Personen oder auch trans Männer bei Frau* mitgemeint werden, obwohl sie keine Frauen sind. Darüber hat Hengameh Yaghoobifarah bereits 2018 bei Missy geschrieben.

FLINTA

Der FLINTA-Begriff hat seinen Ursprung in den 70er-Jahren, als im Rahmen der Frauenbewegung Gruppen und Räume entstanden, von denen cis Männer ausgeschlossen waren. Mit der Zeit stellte sich die Frage, wen diese Gruppen überhaupt alles genau miteinschliessen sollen. Teile der Lesbenbewegung sahen sich zum Beispiel nicht als Frauen, da sie die Kategorie Frau als in Beziehung zu Mann verstanden, daher das L für Lesbe. Zusätzlich kam I für intersex, N für nonbinär, T für trans und A für agender dazu und bildeten so eine Gruppe, deren grösster gemeinsamer Nenner ist, dass sie keine endo cis Männer sind. Verbindend ist somit auch, dass alle miteinbegriffenen Gruppen Formen von patriarchaler Unterdrückung erfahren.

Hier liegt auch bereits das erste Problem des Begriffs: Die erlebten Unterdrückungsformen und die Bedürfnisse der einzelnen Gruppen sind so unterschiedlich, dass es die Frage aufwirft, ob die Gemeinsamkeiten tatsächlich grösser sind als die Unterschiede. Gerade wenn es um Schutzräume geht, also etwa Veranstaltungen exklusiv für FLINTA, stellt sich die Frage, ob es überhaupt möglich ist, den unterschiedlichen Realitäten dieser Gruppen gerecht zu werden. Die Erfahrungen einer cis Frau kann sehr unterschiedlich sein zu jener einer trans Frau, die sich wiederum von jener eines trans Mannes in vielen Aspekten unterscheidet. Und wenn es um so unterschiedliche Formen von Unterdrückung geht, weshalb stehen die in FLINTA zusammengefassten Gruppen in Abgrenzung zu anderen Formen von Unterdrückung wie zum Beispiel Rassismus oder Ableismus? Und ist Klasse nicht eine ebenso wirkungsvolle Unterdrückungsstruktur?

Der FLINTA Begriff ist besonders dann problematisch, wenn er als Synomym für «Frau» im Sinne von «irgendwie weiblich» benutzt wird, obwohl das Akronym eine Menge Männlichkeit miteinschliesst, etwa transmaskuline Personen oder inter cis Männer. Wenn sich dann in FLINTA-Spaces ausschliesslich cis Frauen bewegen und viele der eigentlich mitgemeinten Gruppen gar nicht erst mitgedacht oder sogar ausgeschlossen werden, kann man ein paar Buchstaben eigentlich auch wieder weglassen. Das ist zwar oft frustrierend, weist aber nicht in erster Linie auf ein Problem der Begrifflichkeit hin, sondern auf strukturelle Missstände. Den Begriff FLINTA zu verwenden ist at the end trotzdem inklusiver, da er helfen kann, Geschlechtszuschreibungen zu vermeiden, wenn er bewusst genutzt wird. Schliesslich wissen wir nie, ob das Frauen-Line-Up wirklich ein Frauen-Line-Up ist, nur weil wir den Personen, die Teil davon sind Weiblichkeit zuschreiben würden. Oder ein cis-Line-Up wirklich eins ist, nur weil wir von gewissen Gendermodalitäten und Stereotypen ausgehen.

Wichtig ist, sich klar zu machen, auf welche Hintergründe und Ansprüche man mit dem Begriff verweist, inwiefern man diesen gerecht wird, welche Lebensrealitäten und Bedürfnisse man tatsächlich mitdenkt und welche man vielleicht genau nicht auf dem Schirm hat. Dabei geht es nicht darum, immer alle Gruppen mit einzubeziehen und sämtlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Es macht auch durchaus Sinn, je nach Kontext gewisse Gruppen zu berücksichtigen und andere nicht. Wenn man jedoch den Anspruch hat, alle FLINTA-Personen mit einzubeziehen, sollte man aktiv Ausschlussmechanismen und Unterdrückungsstrukturen entgegenwirken. Sonst kann man dann doch einfach wieder ein paar Buchstaben weglassen.